地球惑星物質科学研究室

教員

小畠 秀和(教授)KOBATAKE Hidekazu

DB| 研究分野 | 地球物質科学 |

|---|---|

| 研究室 | HS-110 |

| TEL | 0774-65-6680 |

| FAX | 0774-65-6801 |

| hkobatak@mail.doshisha.ac.jp |

研究内容

地球システムではいろいろな物質がその形を変え、循環しています。当研究室では、結晶成長や物性計測といった物質科学的視点から、このシステムを作りだした地球の進化やその未来についての研究を展開しています。溶けたマグマのように1000度を超える高温の物質の性質を明らかにすることや、地球の歴史を通じて長い時間をかけて進行する変化、そして複雑な生命活動が関与する結晶成長を解明することを目指しています。これら多岐にわたる地球上で起こる現象を、核形成や結晶成長、物性計測といった切り口から普遍的な科学として理解し、解明していきます。地球の問題を解決するために、研究のフロンティアを一緒に広げていきましょう。

主な研究テーマ

1. 浮遊法による高温融体物性の非接触計測

ガスジェット浮遊装置

ガスジェット浮遊装置

容器に触れずに試料を浮かせて加熱・融解することで、表面張力や粘性、密度などの物性値を高精度に測定しています。地上実験に加え、国際宇宙ステーションでの微小重力実験とも連携しています

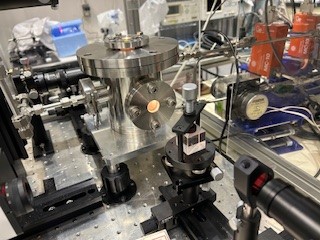

2. 放射率に依存しない新しい温度測定法の開発

従来の温度測定は放射率の推定が必要でしたが、私たちは独自の「二波長反射率比法」による放射率フリー温度計測を開発しました。未知材料や高速現象の温度計測に大きな可能性を拓きます。

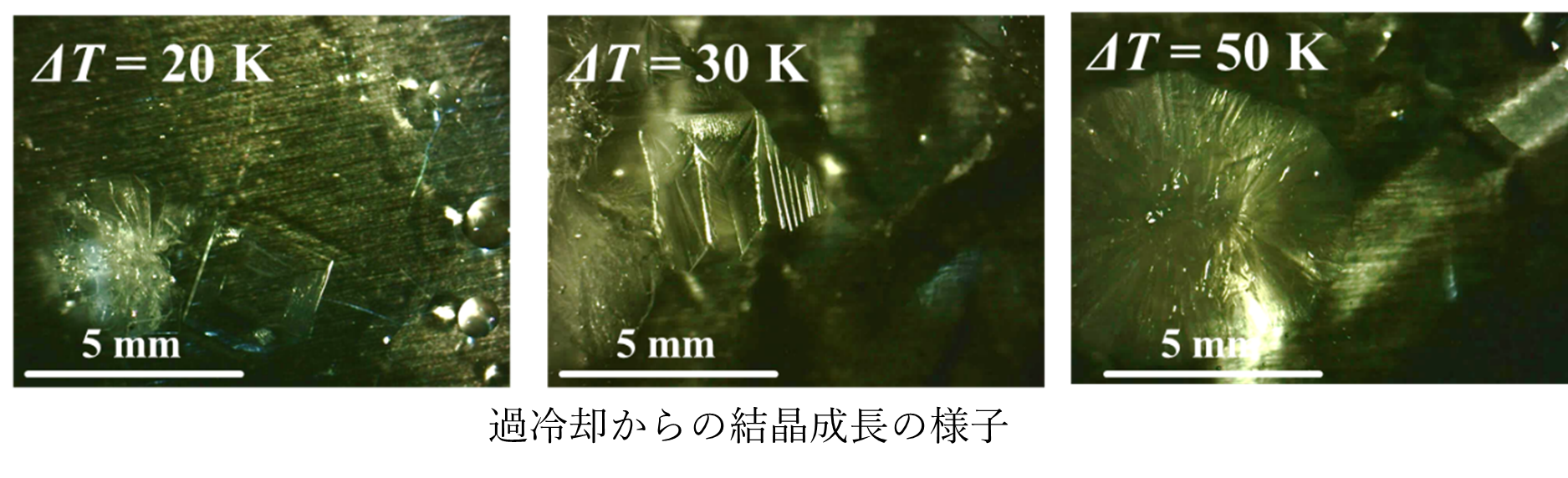

3. 結晶化プロセスのその場観察

過冷却液体からの結晶核形成や成長過程を、高速度カメラや分光技術を用いてリアルタイムで観察しています。これにより、非平衡過程における新しい結晶成長のメカニズムを解明します。

4. 潜熱を利用した熱エネルギー貯蔵材料の開発

不混和型合金(Miscibility Gap Alloys, MGAs)の相分離組織を利用して、高温安定で効率的な潜熱型エネルギー貯蔵材料を開発しています。再生可能エネルギーの安定利用に貢献します。

5. 過冷却を利用した新機能材料の創製

過冷却状態でしか得られない準安定相や新しい微細構造を積極的に利用し、触媒材料や新規機能性材料の創製に挑戦しています。

6. 生命活動や風化プロセスに関わる結晶成長

青森県でのフィールド調査

青森県でのフィールド調査

地球表層で進行する鉱物の風化や、生物活動がかかわる結晶形成を研究しています。フィールド観察を取り入れながら、地球環境や資源循環における物質科学的理解につながります。